听过“观鸟”“打鸟”,但你听过“算鸟”吗?

近日,广东的科研人员发表了一项研究,把广东的鸟给算明白了。他们估算,全省鸟类总数量约为2.58亿只,数量最多的“顶流”林鸟和水鸟分别是淡眉雀鹛和红嘴鸥,鸟类最钟爱的区域是珠江口和雷州半岛。

他们为啥要算鸟?怎么算的?南方+记者对话这项研究的作者之一、广东省科学院动物研究所(华南濒危动物研究所)动物生态与进化研究中心研究员邹发生,了解“算鸟”背后的故事。

广东省科学院动物研究所(华南濒危动物研究所)动物生态与进化研究中心研究员邹发生。

钻进林子数鸟

南方+:“算鸟”真的是一只只数着算吗?

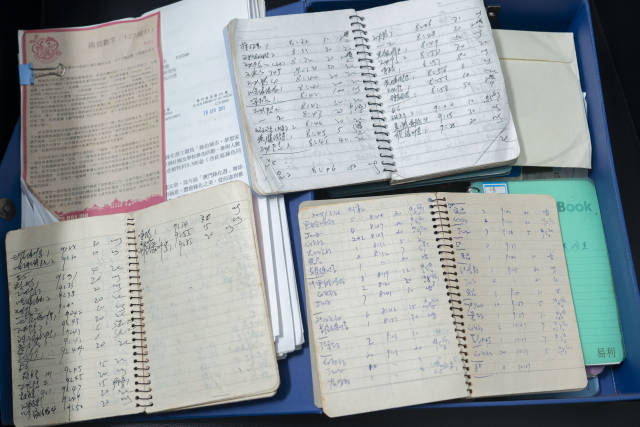

邹发生:原始数据确实是一只只数出来的。从1993年来广东参加工作开始,我就经常扎进林子、海滩,去记录不同的鸟,写满了一个又一个记录本。20年的时间里,我和我的同事、学生共留下了6万多条记录数据。

这些记录正是了解广东鸟类数量及分布的基础。虽然我们没法跑遍广东的每一寸土地,但完全可以依靠这些数据,使用统计学的方法,推算全省情况。

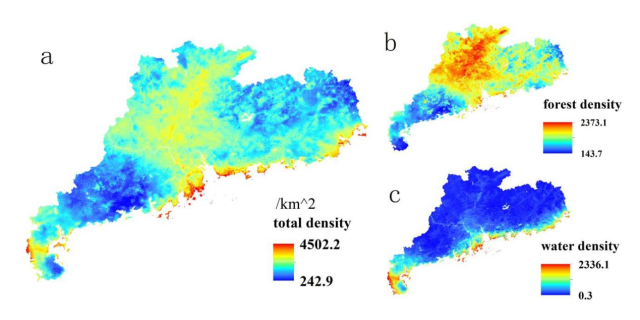

比如,摸清多个保护区内某一种鸟的数量、密度,结合相应的气温、植被、降雨量、海拔等环境数据,使用统计模型,就能推算全省有相似环境地区的鸟类总数。

邹发生的野外调研记录本。

南方+:6万多条数据是怎样记录下来的?

邹发生:20多年的时间里,我们几乎走遍广东的各个自然保护区,开展野外调研工作。

调研林鸟时,我们天刚亮就进山,带着望远镜、记录本、相机,沿着固定样线走,详细记录沿途的鸟的种类、数量、出现时间、行为、附近的环境情况等信息。

调研水鸟时,我们赶在潮汐退一半,露出一两百米滩涂,能见到鸟的概率最大的时候开始工作。水鸟常常成群出现,很考验我们的眼力,得成群地识鸟、数鸟。

南方+:如何识别不同的鸟?

邹发生:我们“看形识鸟”,也“听音辨鸟”。鸟的外观可能很相似,但声纹一定是独特的。

以前,我常常连续几个晚上住在山里,混进鸟群。早上被鸟声叫醒,睁眼就看到鸟。时间久了,不仅会识鸟,还能记住哪些鸟在哪些时间会在哪里出现、做什么。

相比20年前,如今,鸟类识别的方法更多,如声纹监测器、红外相机、人工智能等。但对我们科研工作者来说,这些只是辅助工具,依然要钻进山里,磨练本领,用双眼、耳朵敏锐、精准地捕捉自然信息,确保数据严谨、真实。

填补鸟类数据空白

南方+:为什么要花这么多精力“算鸟”?

邹发生:弄清鸟的种群密度与数量,是评估物种受威胁程度和制定科学保护策略的基础。例如,国际自然保护联盟(IUCN)对全世界的物种进行评估,根据物种数量及变化等,强化保护方向。

我国鸟类学研究有近一百年历史,但依然缺乏精确的种群数量评估,也没有人清楚广东的鸟类数量情况,这制约着鸟类保护行动。无论要花费多少精力,我们都必须去数鸟、算鸟。

基于此次研究发现,我们会向广东的林业部门进行汇报,建议针对性强化保护。

研究得出的广东省鸟类密度估计值(a:总密度,b:林鸟密度,c:水鸟密度)。

南方+:广东有600多种鸟,只算258种,结果准吗?

邹发生:《广东省动物志》收录的600多种鸟,是历史沉淀下来的数据,有些鸟在野外很少见,模型算不出结果。纳入研究的258种鸟,都是符合模型筛选条件的,能在一定程度上代表广东的鸟类真实情况。而且2.58亿只是“保守估计”,意思是广东的鸟至少有这么多。

南方+:研究提到,有9种鸟是全球首次种群数量评估?

邹发生:这是此次研究的亮点之一。我们评估了广东41种列入世界自然保护联盟濒危鸟类(NT级以上)或国家重点保护鸟类(Ⅱ级以上)名录的鸟,其中9种以前只知道“少”,但不知道具体少到多少。这次,我们把这部分空白补上了。

公民科学助力“算鸟”

南方+:接下来,“算鸟”工作还会继续吗?

邹发生:我去年退休了,但还会守在科研一线,继续这项工作。现在年纪大了,去野外少了,由团队里的年轻人接力书写记录本。他们很能干、不怕苦、热爱野外工作,将持续更新数据。下一步,我们想从广东扩展到全国,算清中国鸟类数量。

邹发生和他的同事、学生们。

南方+:很多人喜欢观鸟,普通人能为“算鸟”作贡献吗?

邹发生:太能了!我们非常鼓励公民自发的鸟类监测行为。公民科学对鸟类研究与生物多样性保护帮助很大。

这次,我们除了用自己的6万条野外调研记录,还参考了中国观鸟记录中心的数据库。那里汇集了大量观鸟爱好者上传的鸟类监测记录,经过平台审核后非常科学、规范。

现在,广东的城市公园里常能看到观鸟爱好者,他们懂鸟、爱自然,是帮助弄清广东鸟类数据情况的重要一份子,希望未来能有更多人加入其中。

采写、脚本、配音:南方+记者 吴雅楠

拍摄:南方+记者 张冠军 吴伟洪

剪辑:南方+记者 徐昊

设计:吴颖岚 谭唯

策划:张哲 尤立川