广东,再次用数据证明了自己的“人气”。

连续7年成为全国第一生育大省,连续5年成为唯一出生人口超100万的省份。

国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2025》显示,2024年广东出生人口达到113余万人,比上一年增加了约10万人,继续稳坐“第一生育大省”之位。

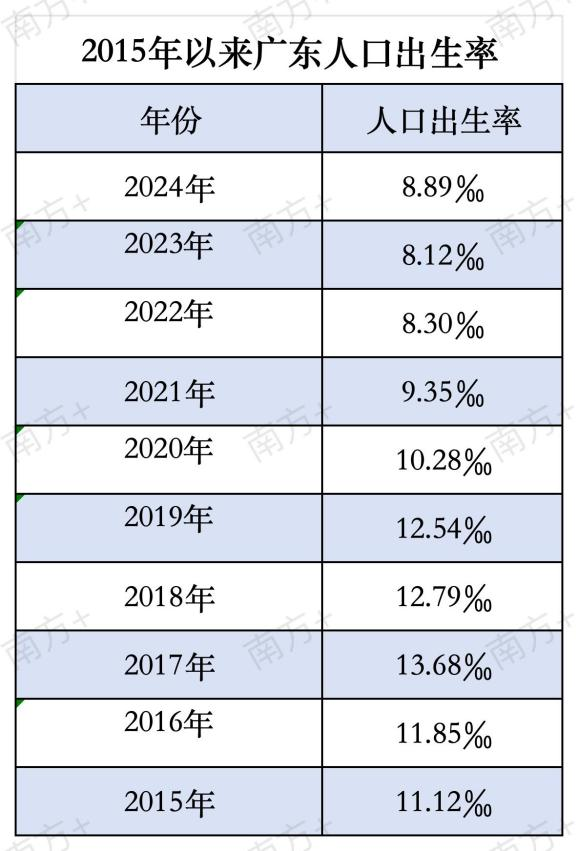

2016年,我国实施“全面两孩”政策,2017年广东人口出生率上升到13.68‰。此后几年出生率回落,直到2024年出生率为8.89‰,相比2023年增加0.77‰,这是自2017年以来首次出现同比回升。

在全国人口增势整体放缓的背景下,广东的出生曲线图却持续上扬。这场“人口回升”的背后,藏着怎样的动力与信号?

每十个新生儿,就有一个在广东

在全国多数省份的出生曲线仍在下探时,广东的数据却拐了个弯。

出生率,又称为“粗出生率”,是指一定时期内(通常为1年内)平均每千人中出生人数的比率,反映的是一个地区在特定时期内的人口出生水平。

截至2024年,广东已连续7年蝉联全国第一生育大省,并连续5年成为全国唯一出生人口突破百万的省份。

对比来看,2024年全国出生人口为954万人,出生率为6.77‰,而广东出生人口达到113.3万人,出生率为8.89‰,高于全国水平。

也就是说,全国每约十个新生儿中,就有一个在广东出生。

从全国范围来看,广东的“人气回升”,显得尤为亮眼,这并非偶然。

数据显示,2024年末,广东常住人口1.278亿人,比上年末增加74万人,其中城镇常住人口9701万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)75.91%。

流动人口持续净流入,城市吸纳能力稳步增强,为广东维持较高的育龄人口规模提供了稳定的底盘。

从数据走势来看,广东的出生人口回升,不只是惯性增长,而是一种结构性回稳。当人口规模与结构正趋于稳定,城市吸引力与生育活力形成良性循环,一个更平衡、更具韧性的人口格局将会形成。

人口结构年轻,婚育群体庞大

不可否认,广东的生育优势,离不开相对年轻化的人口年龄结构。

在全国人口老龄化趋势不断加深的背景下,广东展现出难得的“青春”底色。

《2024年广东省国民经济和社会发展统计公报》显示,2024年,广东16—59岁常住人口8484万人,占全省常住人口比重为66.38%,高于全国平均水平5.46个百分点。

这一优势在珠三角核心城市尤为突出。据第七次全国人口普查,东莞15—59岁劳动年龄人口占比高达81.41%,深圳、中山、广州、佛山也分别达79.53%、75.44%、74.72%和74.37%。形成了以劳动年龄人口为主体的社会结构。

其中,大量处于婚育黄金期的青年群体,是生育行为的“主力军”,成为支撑广东生育活力的基本盘。

旺盛的婚育需求反映在数据上——《中国统计年鉴2025》显示,2024年广东结婚登记总数达51.19万对,是全国唯一突破50万对的省份,并连续三年位居全国榜首。

除了人口年龄结构,持续的人口净流入,也为广东的生育规模提供了稳定支撑。

2024年,广东跨省净流入人口仍保持约27万,其中不乏处于婚育阶段的年轻群体。从流入地看,珠三角城市群是绝对主力,广州、深圳、东莞等城市吸引力强劲。

这一点,在各地市公布的人口出生率数据上也能得到印证——2024年东莞人口出生率11.67‰、佛山10.90‰、广州10.72‰、珠海9.26‰、惠州9.24‰,均超过了广东平均水平。

正是这种蓬勃的“年轻基因”,为广东带来了源源不断的生育基础,使其在人口自然增长的竞争中占得先机。

在广东,宗族观念强、重视子嗣传承的传统,成为推动生育的一股“隐形力量”。以汕头为代表的潮汕地区,“多子多福”的观念依然深入人心。数据显示,2024年汕头人口出生率为10.56‰,湛江则达到10.92‰。

另外,中国人对“龙年”的偏好,在一定程度上可能也带动了2024年的人口出生小高峰。

政策红利显现,“能生”变成“愿生”

广东的生育热度,离不开政策的支撑。

近年来,广东持续推动建设“生育友好型社会”,托育、住房、就业、医疗等配套政策陆续落地,几乎覆盖了生娃、养娃的每个环节。

公开数据显示,2025年上半年,广东生育保险享受待遇人次约500万,次均住院分娩支付费用约5700元,次均生育津贴约2.1万元。

除了让人“愿意生”,还要缓解“养娃难”。托育服务的扩容,成为广东打造生育友好型社会的关键环节。

自2023年起,广东启动“普惠托育服务三年行动计划”。报告显示,全省托位数从2020年的22万个增长到2024年底的60.2万个,每千人口托位从2.0个提升至4.7个,预计今年底可实现每千人口5.5个托位的规划目标。

以广州为例,《广州市3岁以下婴幼儿照护服务体系建设三年行动计划(2023—2025年)》提出,到2025年全市托位总量达到12万个,其中普惠托位占比不少于30%。

深圳、佛山、东莞等地也在园区、社区、企业等场景中布局多元化托育模式,让“带娃有地儿去”成为现实。

政策的温度,也延伸到了职场与家庭。广州、深圳、惠州等地延长产假、增加育儿假,并鼓励企业设立“妈妈小屋”、提供育儿津贴或弹性工作安排……

这些举措降低了年轻家庭“想生却不敢生”的顾虑,也让更多职场女性在生育与职业发展之间不再被迫二选一。

在医疗保障方面,广东持续完善妇幼健康服务体系,建立起覆盖省、市、县三级的高危孕产妇救治网络和分级诊疗机制。分娩镇痛、导乐服务、母婴同室等人性化服务在全省医院加速普及。

值得一提的是,国家卫生健康委提出的“母婴安全五项制度”,在广东率先实现省级覆盖,为产妇“生得安全”提供了保障。

出生人口的回升,既是结构调整的结果,也说明政策效应正在显现。

采写:南方+记者 厉思璇 刘汉能

制图:南方+记者 刘汉能