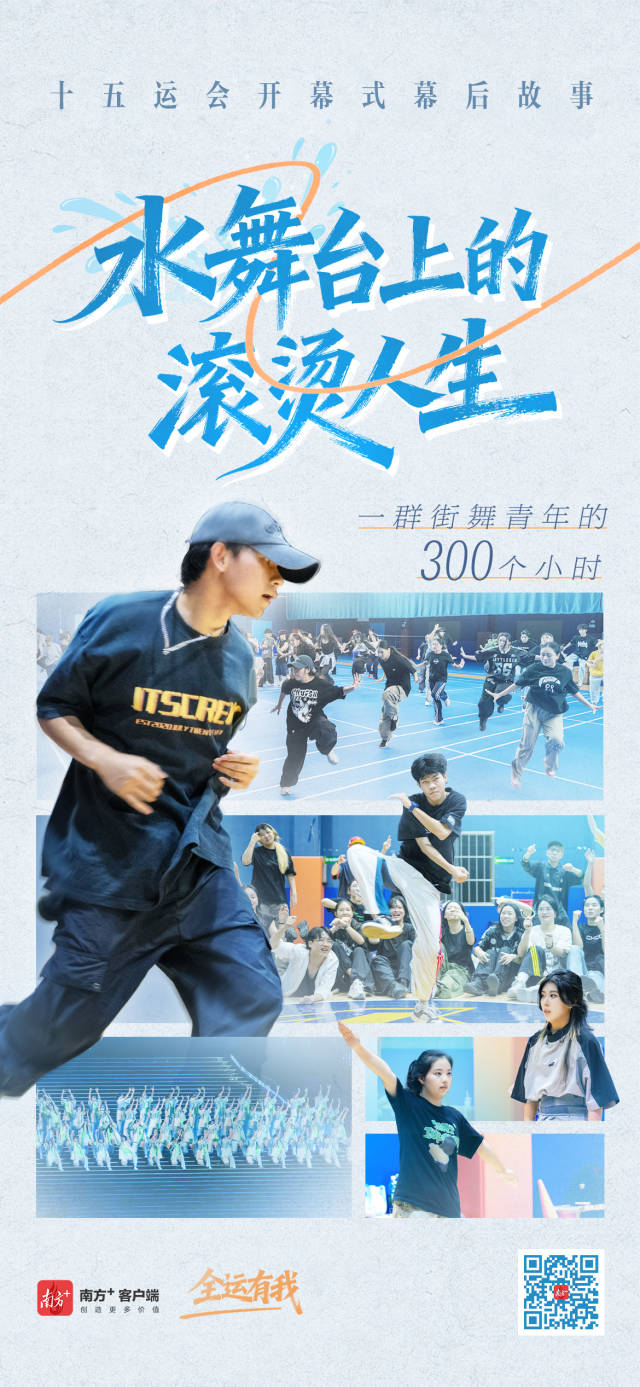

9日晚,中华人民共和国第十五届运动会开幕式在广东省奥林匹克体育中心举行,巨大的水面成为当晚的舞台。就连舞者在水中溅起的水花,都成为这幅浪漫画卷的点缀。

这场演出由3000多名演职人员共同完成,除了运动员、艺人,还有很多来自各行各业的普通人。

南方日报、南方+跟踪记录了其中一群街舞青年的“全运之旅”。从第一次集训到最后走上舞台,每个人的训练时长都超过了300小时。

01

来自各行各业

“每位舞者训练时长超300小时”

“排练时间主要是晚上,你可以吗?”“可能会比较辛苦,能坚持吗?”

2025年8月8日,距离十五运会开幕式倒计时93天,南方+记者来到了开幕式街舞演员选拔考核现场。舞室外排起长队,舞者们一边温习着自己的动作,一边紧张地打听选拔要求。

“在选拔阶段,从我们广东各大街舞的精英舞团和各大院校中挑选了一些优秀的街舞爱好者,线上线下一共有300多名的参与者,从中又面试遴选出了80位外形、能力出众的舞者。”十五运会开幕式街舞元素编导高先介绍。

遴选过后,这群舞者进入了10天封闭式的训练,每天训练时长超过7小时。有趣的是,这群人中,有护士,有律师,也有在职的文员等,来自各行各业。

今年26岁的赖婉诗是中山大学肿瘤医院的一名临床协调员。用她的话来说,以街舞舞者的身份参与十五运会开幕式的演出,是她朝九晚六生活中最大的一次“脱轨”。

“我接触街舞时间比较短,大概就两年。有一些dancer是全职舞者,确实他们学得比较快,跳得比我好,让我感受到蛮大的压力。”为了跟上进度,赖婉诗特意去租了自助舞蹈室,自己对着镜子抠动作,“希望我的参与不要影响大家的整体表现。”

同样怕给集体拖后腿的还有广州大三学生李佳琪。第一次见面时,她身上缠着一个护腰。原本在山西老家过暑假的她,接到面试通过的信息,即刻飞回广州参与排练。“出发前有点腰痛,回来后发现是腰间盘突出,第一次排练完根本没办法走路,就去医院开药、打了封闭针,起码保证我下周训练是不痛的。”

除了和自己“较劲”,舞者们还需要和场地“磨合”。

9月初,街舞团队整体转入奥体中心进行联排,意味着舞者们需要以更加饱满的精神和体力投入其中,来适应开幕式的水舞台及随时的动作调整。

每天晚上下班后,赖婉诗便飞奔赶往地铁,从广州的西边一路去往东边的奥体中心。有时下班晚了,去到现场直接排练,直到深夜才吃上夜宵。最晚的一次,团队训练到了次日凌晨2点,她9点依然准时到岗。

记者再次见到她时,她已经瘦了整整10斤。“最初量好尺码的演出服,穿上都太大了,我们很多人都要重新改衣服。”她用这个细节展示了团队两个月间的“训练成果”。

“从集训到进入奥体联排,到最后的全要素带观众彩排,每位舞者的排练时间都远远超过了300小时。”高先说,有不少队员来自东莞、珠海,每天往返广州参加排练,但从未说过想要退出。“我们能参与到全国性的表演,表达我们街舞的体育精神,这都是我们非常自豪骄傲的事情。”

02

水舞台的全新体验

“一脚踩进水里,懵了”

“听准节拍,注意手部动作。”“我们再来一次。”

9月7日晚上11点多,广东省奥林匹克体育中心依然灯火通明。进入奥体中心联排的首日,不少街舞舞者都被水舞台“困”住。

“我们需要跑得很快,鞋底很滑,第一次滑倒时我直接懵了,过了一秒才反应过来,我怎么在水里?”赖婉诗提起当时的场景依然哭笑不得。

舞者们在水舞台上合影。

作为一名B-boy(霹雳舞者),杨威遇到了更大的挑战——手要撑在水里做动作,跳快速或者需要爆发的动作时会有阻力。一场排练下来,舞者们全身湿透。

杨威是广州体育学院首届街舞专项研究生。很难想象,他本科是就读于材料专业的一名工科生,因为热爱街舞,他从贵州来到广州。“大湾区的舞者实力很强,很多厉害的团队都在这边。来了以后我更加体会到,这里机会真的太多了,各式各样的比赛没有停过,我们甚至要‘挑’比赛,看去参加哪一项。”

这一次十五运会,杨威几乎全身心参与其中——既参加了开幕式的演出,同时也是乒乓球群众赛事的志愿者,此前还参加了霹雳舞赛事的测试赛,开幕后还将成为霹雳舞赛事的志愿者。

为了共同克服水舞台的表演难题,开幕式服装团队为演员们每人定制了防滑舞鞋,每次训练后都熬制姜汤供演员取暖。

“开幕式的演员们适应能力都非常强,舞者们逐渐把水的阻力融入了本身的动作或者奔跑的协调中,慢慢就没有人再摔倒,状态越来越好。”执行导演孟可说。

经过多次排练和修改,最终街舞元素呈现以大量的Tutting(埃及手)动作为主,在靠近主火炬塔的斜坡上进行表演,其间水流从脚间潺潺流过,象征体育和科技的碰撞。

作为一场有3000多名演职人员共同参与的表演,有许多表演元素和演员的身影可能都很难完整呈现在电视转播中。当问及如果镜头没有对准自己,是否会有遗憾时,几位舞者都不约而同地说:“不会。”

“我们在乎的不会是一两个镜头,而是让街舞如何的发光发亮。”高先说。

全运会的赛场,是运动员的主场。而这片水舞台,在这个盛大的夜晚,迎来了每一位平凡舞者滚烫的“主场时刻”。

“我们永远不知道在某一天会有什么机会突然到来,所以要随时做好准备,这样才能把机会抓住。”赖婉诗说。

监制:李贺 王海军

策划/统筹:毕嘉琪

脚本/编导/采写:南方+记者 黄堃媛 王芳

摄影/摄像:南方+记者 姚志豪 郑新洽 陈文夏 黄堃媛 王芳 董天健

剪辑:南方+记者 陈文夏

设计:李婷婷