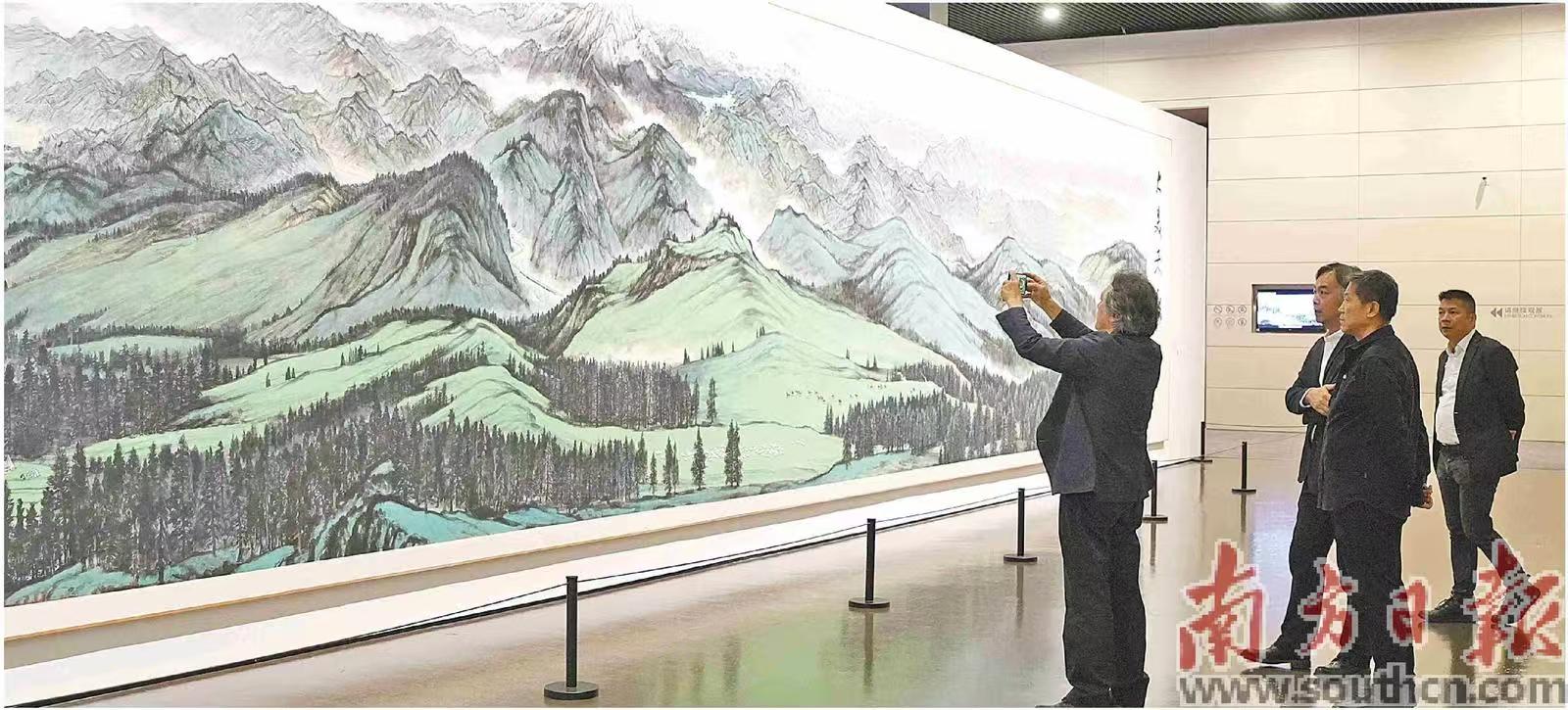

在粤港澳大湾区文化周暨“其命惟新——广东美术百年大展”展览现场,嘉宾驻足观赏巨作《大美天山》。

10月18日下午,粤港澳大湾区文化周暨“其命惟新——广东美术百年大展”开幕式现场,可谓高朋满座、“大咖”云集。两地美术名家齐聚一堂,展开一场粤沪文化交融的深度对话。

作为粤港澳大湾区文化周的重头戏,“其命惟新——广东美术百年大展”汇聚约800件/套广东美术精品力作,展陈面积近2万平方米,设置七大主题板块与3个特别项目交织叙事,并辅以丰富详实的历史文献与影像资料,构建起多维观展体验。

被誉为“岭南文化三瑰宝”之一的岭南画派,当年曾在上海发出革新的先声。“其命惟新——广东美术百年大展”登陆上海,堪称百年文脉的一次重逢:它既是对这段历史的致敬,更是两地文化合作的当代延续。粤沪美术界以展览为纽带,搭建艺术对话平台,推动粤港澳大湾区建设与长三角一体化协同共进。两地名家对此充满热切期待。

“百年大展是献给上海的礼物”

“在我国近现代美术史上,广东美术与上海美术各自绽放光彩,又始终相互映衬。”中国美术家协会分党组书记屈健在开幕式致辞中表示,此次粤沪合作举办展览,是两地美术家交流的盛事,也是中国美术的重要聚会,为中国美术界提供了跨区域文化协作的典范。

广东自古以来就是我国对外交流的窗口之一,在外来文化和本土文化碰撞的过程中形成了包容南北、蓄纳中西的南粤文化。回顾广东美术百年发展历程,它始终坚持开风气之先、领时代之新、走变革之路。

“广东美术的发展历程不仅是一部地域艺术史,更是中国美术从传统向现代转型的缩影。这里展出的800余件广东美术作品,就是一部鲜活的广东美术发展史。”在广东省美术家协会主席、广州美术学院党委书记林蓝看来,百年大展通过“点、线、面”的方式,构建一部立体的广东美术史:“点”上,聚焦广东美术大家的代表性“大作”;“线”上,清晰地勾勒出广东美术从传统走向当下、再迈向未来的发展“轴线”;“面”上,构成广东美术百年波澜壮阔的整体面貌。

上海、广东两地虽然相隔千里,却共同拥有开放、包容、革新的“基因”,在中国近现代美术史上交相辉映。“我们一起奉献了大批美术精品,成就了众多名家大师,筑起了座座艺术高峰,为我国美术事业的繁荣发展作出了卓越贡献。”林蓝认为,本次展览既展现了广东美术的当代探索,也是献给上海的一份特殊“礼物”,“与上海开放、创新的城市精神高度吻合。”

“今天,我们把这份厚重的文化礼物带到上海,带到这座中国近现代艺术的重要策源地。这不仅是对广东美术百年历史的回望,更是对未来文化合作的展望,是对‘其命惟新’精神的再出发。”广东美术馆馆长、广东美术百年大展上海站总策展人王绍强认为,这场展览不仅呈现历史的厚度,更激活当代的思考。

上海美术馆党委书记、执行馆长王一川指出,岭南画派和海派都是中国近现代绘画史上的重要流派,在艺术主张上均呈现出锐意进取、雅俗共赏的审美共性,“这不仅是在艺术主张上的体现,更使得广州、上海两座城市成为中西文化碰撞交融的重要舞台,以其坚定的文化自信守护中华文明的精神命脉”。

“希望大家能从此次展览的百年佳作中,深刻汲取岭南画派‘其命惟新’的革命精神和海派艺术开放包容的博大胸怀,把地域美术创作置身于中国式现代化的壮阔图景之中,以‘折衷中西、融汇古今’的智慧推动中华优秀传统美术的创造性转化、创新性发展。”屈健说。

时代经典唤起“双城记忆”

展厅里一幅幅经典作品,勾起了上海观众的无限回忆。走进9号厅“激情岁月”展馆,汤小铭的《永不休战》、潘嘉俊的《我是海燕》两幅代表作引起了中国文艺评论家协会原副主席毛时安的注意。

“《永不休战》中的鲁迅先生虽面带病容,但眉宇间迸发着‘横眉冷对千夫指’的坚毅;与之呼应的《我是海燕》则以浪漫的笔触塑造了暴风雨中攀援接线的解放军形象,飘飞的斗篷化作海燕的翅膀,成为一代人追寻光明的精神图腾。正是这种精神力量,曾经照亮了我青年时期的迷惘。”他说。

“广东美术留下的这些经典作品,在几代上海观众中都留下深刻的记忆。我年轻学美术的时候看过的许多作品都在这里。”作为学艺于20世纪60年代的艺术家,上海市美术家协会顾问、著名美术史论家朱国荣回忆起自己当年专门购买杂志收藏《我是海燕》画片的往事,“可以说,我们对广东美术的情结非常深。”

“我感觉很亲切、很兴奋、很感动,因为这里面有很多是我的老师。”年逾八旬的上海师范大学美术学院教授陈家泠在展厅里收获了满满的感动,端详名家大师的画作,他的眼神犹如“故友重逢”,“比如关山月、黎雄才的山水画,都对我的艺术创作产生了深刻的影响。”

来自广东的美术经典,为何具有如此生机勃勃的活力?毛时安认为,这可以从展览的名字“其命惟新”得到解释:“‘周虽旧邦,其命惟新’包含着源自《诗经》的古老智慧,这既是我们民族坚韧不拔的理念,也是我们文化生生不息的动力。”

这种坚定的革命性在岭南画派画家身上得到充分的体现。“他们既是艺术家、又是革命家,用社会革命的理想来推动艺术革命,他们‘其命惟新’的精神成为当时非常突出的理念。”毛时安说,当年的岭南画派由海派艺术巨擘刘海粟命名,“这次展览不但是向广东画家一次历史性的致敬,也是海派与岭南画派一首充满深情的‘恋歌’。”

“上海和广州犹如‘姊妹双城’,海派与岭南画派是中国美术现代化进程的两座高峰,她们相互辉映、相互影响、相互促进。”与“故友”的久别重逢,让陈家泠的艺术创作得到新的启迪。他向记者透露,自己正计划与广东美术馆合作办展,明年将自己的作品带到粤港澳大湾区,再续海派与岭南画派的“前缘”。

开启粤沪美术合作新路径

广东美术百年大展在勾起美好回忆的同时,也向粤沪美术界展示出更加令人憧憬的合作前景。

“这次展览不但是广东美术的百年大展,对上海来说同样是一场美术的盛会。”上海美术馆首席策展人项苙苹在参与展览筹备的过程中发现,包括林风眠、关良在内,许多被认为是海派的艺术家,其实都来自广东,“以展览第一板块‘勇立潮头——洋画运动在广东’为例,这里超过八成的画家都曾在上海活动。”

本次展览正在成为粤沪两地美术界深度合作的重要契机。“这是我看过的广东美术展览里,印象最深的一次。”上海市美术家协会副主席、上海美术馆原馆长陈翔表示,广东美术的百年历史并不只是对过去的回顾、对现状的反映,更是对未来的展望,“岭南画派为我们呈现中国画现代转型的成功范例,这次展览值得上海美术界学习。”

王一川认为,上海美术馆与广东美术馆同为国家重点美术馆,都肩负着守护中华文化根脉、推动艺术繁荣发展的时代使命。项苙苹则为未来粤沪两地美术合作提出畅想:一方面针对历史进行更为深入的研究,另一方面立足于当前的文化形态开展。“我们可以在展览、艺术创作、艺术家驻留、出版物以及数字艺术创作等多个领域,开展更为广泛的交流互动。两地在数字艺术创作方面有广阔的合作空间。”项苙苹说。

在“其命惟新——广东美术百年大展”展出期间,广东美术馆与上海美术馆将共同策划推出12场高水准、深层次的“岭南文化名家大讲堂”活动,同时开设多场“上海美术馆现场教学课”和绘画体验、专家导赏、Artwalk画中游、艺术脱口秀等活动,搭建起富有建设性的跨区域文化链接,为观众带来一次意义深远的文化之旅。

“我们期待两地继续深化合作,共同打造更多跨地域的高水平的美术项目,也期待两地艺术家从百年文脉中汲取力量,让岭南的惟新精神与海派的包容气度,在新时代碰撞出更绚丽的火花。”林蓝说。

南方日报记者 杨逸 王涵琦 徐子茗 张晋

■现场

英歌槌“声震”黄浦江

大湾区演艺“天团”赴沪扩大朋友圈

多台粤产舞台佳作集中展演、大湾区演艺“天团”组团来沪“扩大朋友圈”……10月18日晚,粤剧《双绣缘》、舞剧《英歌》、当代杂技舞蹈剧场《站台》在上海多家剧院华丽绽放,为上海观众献上一场场大湾区特色的文化盛宴。

18日上午,第二十四届中国上海国际艺术节国际演艺大会在上海开幕。作为本次国际演艺大会的重要组成部分,粤港澳大湾区专场推介会及联合展区同步在现场举行。19家大湾区代表性文艺院团及文化机构齐聚,集中向海内外展示推介大湾区优秀剧目及品牌文化活动。

第二十四届中国上海国际艺术节粤港澳大湾区文化周期间,共有7台14场舞台剧目在上海多个场馆集中上演,涵盖舞剧、粤剧、话剧、芭蕾、杂技等多种艺术类型,共同展现大湾区文艺多元共生、融合创新的鲜明特质。

大湾区演艺机构组团亮相

18日上午,记者在国际演艺大会现场看到,粤港澳大湾区联合展区前人头攒动,来自大湾区的院团、剧场和演出公司等机构,组团向国内外参展商推介自身演艺资源。

澳门滚动傀儡另类剧场将携多媒体偶剧《虫虫的仓鼠》于10月25日登陆上海。“这是我们第一次来上海演出。”行政总监赵七介绍,《虫虫的仓鼠》融合大型戏偶服、执头偶、实时投影与戏偶影院等创新元素,构筑出缤纷童趣的舞台世界。

星海音乐厅主任王冬云介绍,在文化周和推介会这样的平台,一方面能遇到国内外众多演出机构和想合作的嘉宾,另一方面能专题展示星海音乐厅的节目,“深入洽谈有助于大家深入了解大湾区的演艺机构,助力未来开展更多深度合作”。

今年,借助粤港澳大湾区文化周这一平台,广州市文化发展集团有限公司首次以“集团军”阵容整体出击,整合旗下广州歌舞剧院、广州芭蕾舞剧院、广州市杂技艺术剧院、广州话剧艺术中心等核心院团资源,构建起覆盖舞剧、芭蕾、杂技等多门类的展演矩阵。

岭南与黄浦江越来越“合拍”

18日晚,由广州市杂技艺术剧院艺术总监吴正丹担任艺术总监的杂技剧《站台》首次登陆上海国际舞蹈中心,为沪上观众带来兼具探索性、跨越性与先锋气质的艺术盛宴。该剧将传统杂技中的“失重”“抛接”等核心元素融入现代舞的呼吸感与戏剧的叙事性。“我们希望打破传统杂技的边界,寻找传统杂技概念与现代艺术形式的创新结合。”吴正丹说。

由广州粤剧院打造、首演于2024年的粤剧《双绣缘》也是首次登陆上海。该剧主演、中国戏剧梅花奖得主李嘉宜介绍,《双绣缘》采用“双生双旦”的叙事结构,展现了粤剧与广绣两大非遗元素,是一部含蓄、典雅又柔美的女性群像故事。

由广州歌舞剧院创演的大型民族舞剧《英歌》今年则是第三次赴沪演出。这出集戏剧、舞蹈、武术于一体的“中华战舞”,在庞冠宇、依力凡、梁绮琦等主演的精湛演绎下,再次让岭南风“席卷”上海滩。该场演出的门票开卖即热售,印证了岭南文化IP的强大吸引力。

广州歌舞剧院总经理、舞剧《英歌》制作人张毅说:“第一次来是带着‘试水’的忐忑,想看看海派观众对这部岭南IP舞剧的接受度;第二次是带着‘赴约’的期待,因为首演后很多上海观众在社交平台留言‘没看够’;而这一次,更多的是‘扎根’的笃定。3次演出,从售票速度到现场反响,我们真切看到,英歌槌的节奏与黄浦江的脉搏越来越‘合拍’。”

南方日报记者 徐子茗 王涵琦 张晋

摄影:南方日报记者 仇敏业 张冠军

统筹:李贺 李培 毕嘉琪