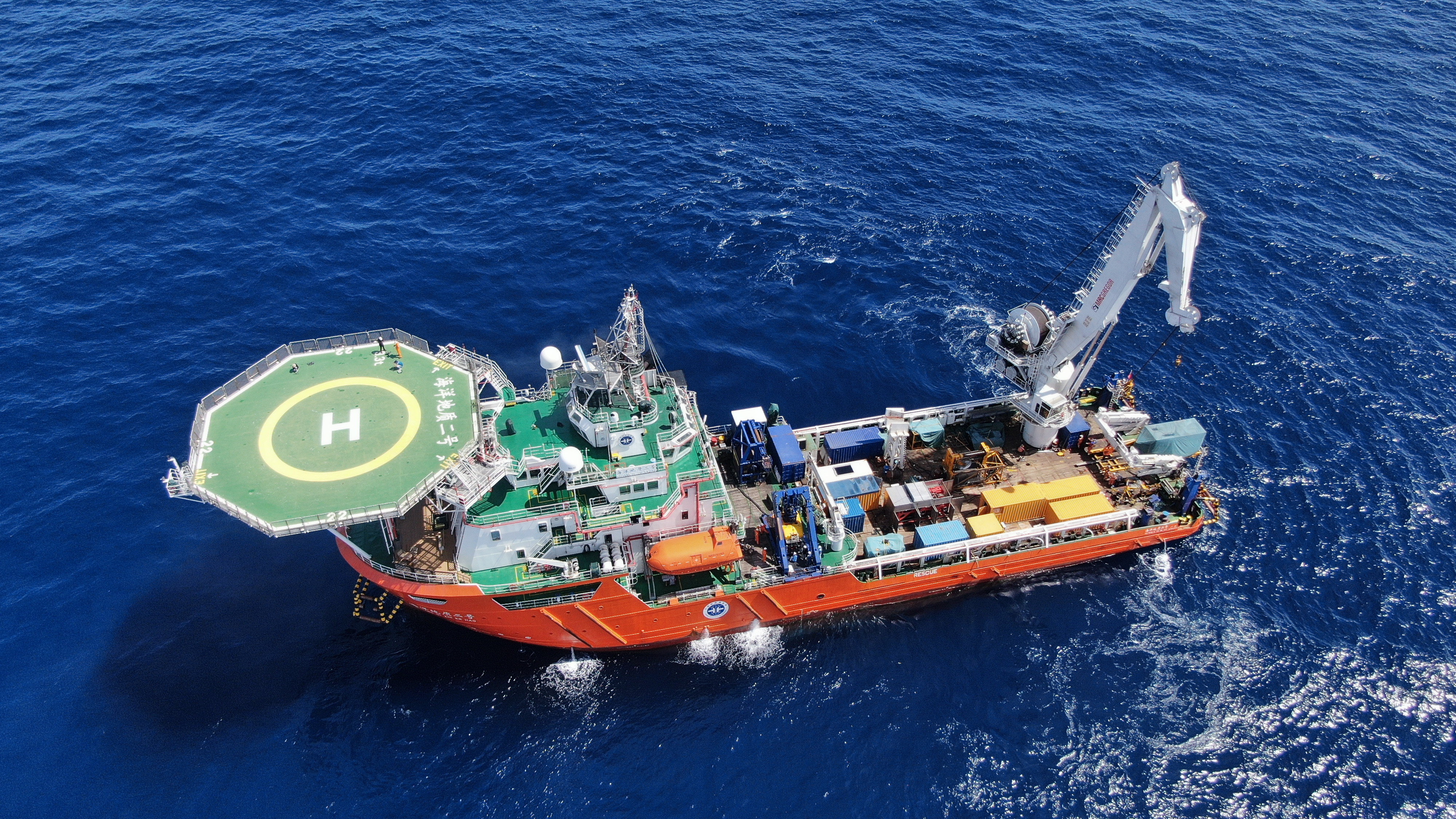

前不久,“海洋地质二号”科考船在南海琼东南“海马冷泉区”精准完成水深1522米处甲烷气体采集,随后现场原位合成可燃冰并点燃,在海底成功引燃十五运“源火”。

而它,仅仅是江门造船传奇的冰山一角。

“海洋地质二号”科考船搭载“海马”号深海遥控潜水器在南海北部进行“源火”采集(9月18日摄)。新华社发

广东省船舶工业协会秘书长陈建榕指出,江门是广东造船业发展重镇,有着深厚的造船工业基础,以及建造散货船、油船、工程船、液化石油气(LPG)船和拖船等产品的经验和技术。

近年来,四家被誉为江门海工“四小虎”的企业——中交四航局江门航通船业有限公司、江门市南洋船舶工程有限公司、江门市海星游艇制造有限公司、威立雅海洋环境工业(广东)有限公司(以下简称“江门航通”“南洋船舶”“海星游艇”“威立雅海洋环境工业”)更是各显神通,共同驱动江门拿下广东三分之一的造船完工量。

在它们的带动下,江门船舶与海工装备产业可谓增势强劲:2024年,江门船舶与海工装备产业链增加值增速达59.7%,位居全市15条重点产业链之首;今年前8月,江门市企业出口船舶44.7亿元,同比增长32.9%,占全省企业出口船舶的21%。

更奇妙的是,这四家企业彼此相距最近仅百余米,却分别聚焦海工重器、散货船、游艇和总装领域,形成了错位发展的产业集群效应。比如,全球首艘自航式水体自然交换型深远海养殖工船“湾区伶仃”号,就是由江门航通承建,下水环节则由一江之隔的威立雅海洋环境工业完成。

为什么船舶与海工装备产业扎堆江门?作为周期性产业,企业如何跨越周期、韧性增长?笔者走进海工“四小虎”,探寻江门的“船”奇之路。

相同的选择,不同的赛道

海工“四小虎”,为何都属意江门?既有历史原因,也有区位优势。

江门是造船界的“初代顶流”:早在南宋,新会就能制造“载重700至1000石”“可发佛郎机,可掷火球”的横江船,我国历史上著名的三大船型之一“广船”也多产于此。尤其自1954年江门造船厂建成后,江门成为广东省仅次于广州的第二大造船重镇。

这份优势背后,是省内“独一份”的港口条件——江门大陆海岸线长度超过400公里,为大湾区之最,尤其是新会银洲湖区域,水深条件良好,具备建设大型深水泊位和滑道的基础。今年,江门更成为全国继中山、广州后第3个港澳籍船舶可入境维修直航的城市。

走进成立最早的南洋船舶,一艘蓝红色敞口型节能环保散货船迎着朝阳平稳出坞,船身缓缓划破水面。

当问及企业如何选择赛道,南洋船舶董事副总经理朱继雷的思绪一下回到20年前:“当时我们研判,散货船作为三大常规船型之一,在全球市场具有稳定的需求。而在国内,广州的央企发展势头正盛,我们选择散货船,某种程度上也是为了避免与黄埔文冲的集装箱船、广船国际的油轮等直接竞争。”

作为当时的行业新兵,南洋船舶凭借口碑效应,很快在灵便型散货船国际市场上异军突起。“欧洲、日本、土耳其等地的知名航运公司陆续下单,我们的产品还获得了多家金融租赁公司的青睐。”朱继雷特别提到,2009年南洋船舶还获得Lloyd’s List颁发的全球造船奖,这对企业来说是重要的里程碑。

南洋船舶位于江门新会银洲湖畔。南洋船舶供图

视线转向西江出海口,海星游艇选择了一条与南洋船舶截然不同的路径。

海星游艇创始人冷学华回忆起2007年的创业抉择:“当时我们3个合伙人看准全球游艇市场,但创业初期恰逢欧美经济低迷,出口几乎行不通。”面对困境,团队果断调整战略,转向游艇市场成熟度相对较低的国内市场。

“我们的判断是对的。”冷学华介绍,海星游艇当时主打60至180英尺中大型豪华游艇,不仅连续4年荣膺中国最佳游艇制造商,更崛起为中国中大型游艇领军品牌。站稳国内市场后,他们再次将目光投向全球,成功创下中国自主研发设计超级游艇出口第一单的历史纪录。

2012年,当南洋船舶和海星游艇在各自赛道收获成果时,江门的船舶与海工装备产业链,引起了世界500强企业法国威立雅集团的关注。这家全球巨头在新会投资成立威立雅海洋环境工业,为当地海工产业补上了关键一环。一年后,南洋船舶的“邻居”——江门航通紧接着成立。

会造船,但不能只会造船

船舶制造业具有强周期属性。

自2008年国际金融危机暴发以后,10多年的船市低迷导致了国内部分船企停产、转产甚至倒闭,不少低端产能被淘汰。

回忆起那段低迷时期,江门航通技术中心执行主任艾荣军语气中不无感慨:“当时为了‘活下去’,我们甚至不得不‘不务正业’,承接一些钢结构工程的业务。”

转机始于一场自上而下的改革。在中交四航局优势资源的全面支持下,江门航通启动了适应性组织架构重组,迅速推进资质扩容与业务结构优化,逐步确立“装备研发制造+钢结构机电工程业务”双轮驱动的科工型企业定位。

在调研中笔者了解到,江门航通先后承建了鹤山沙坪河大桥、广连高速机电交安工程、全国最大的港口客滚综合枢纽——海口新海滚装码头综合枢纽站等一系列标志性项目,并将自有船舶制造基地转化为工程项目的加工厂与预制厂。

与此同时,一场去库存攻坚战同步打响,多艘库存船舶通过改造、续建等方式陆续完成交付。

“多管齐下,我们不仅逐步扭亏为盈,更用工程实践反哺装备研发,以跨界融合催生技术裂变。”艾荣军总结道。如今,江门航通已形成船舶(装备)、钢结构、机电工程三大业务协同发展的多元格局,年产能突破30亿元。

江门航通生产基地。

与江门航通的多元拓展不同,南洋船舶主要走“做精做专”路线。

“我们专注于建造现代节能型‘小灵便’散货船,这一细分品类具备自身的产品小周期,能在一定程度上对冲行业大周期的波动。”朱继雷介绍,公司还通过及时调整产能、强化管理降本、适度发展桥梁钢构等策略,稳步渡过行业低谷。

如今,走出新路的南洋船舶,已成长为广东省规模最大的民营船舶制造企业。其所建造的船型因技术领先、性能优异,被誉为“南洋型”船,成为国际公认标准船型之一。尤其在现代节能型小灵便散货船领域,市场占有率居全球第一。

相比之下,海星游艇的转型则更具“惊险一跃”的色彩。

2020年,在全球经济受疫情冲击的背景下,海星游艇迅速将重心转向双体帆船的研发。“一方面,疫情促使更多人意识到应珍惜当下、享受生活,市场对休闲类船艇的需求有所上升。另一方面,相较于中大型乃至超级游艇,双体帆船价格更为亲民,覆盖的客户群体也更广。”冷学华说。

海星游艇打造的Seaview 56双体帆船。新会区委宣传部供图

同年10月,海星游艇成功推出并售出首款56英尺双体帆船;次年推出第二款48英尺,其后升级为50英尺、59英尺双体帆船,市场反响持续热烈。

“双体帆船集娱乐、运动与休闲功能于一体,人与船的互动性更强,同时还融入了节能环保的新能源技术,因此受到中青年航海爱好者的欢迎。这或是该品类能够逆势增长的关键原因。”冷学华分析。

企业“护城河”,还得是技术

江门海工“四小虎”的崛起,看似路径各异,却都指向同一核心——靠的是技术硬实力。

不久前,一艘载着海星Seaview 59双体帆船的巨轮从深圳盐田港起航,穿越太平洋,历时约40天,最终抵达美国弗吉尼亚港。这艘海星帆船采用低饱和灰的新能源帆船,柚木甲板从船尾一路延伸至船首,温润木质与冷峻金属构件之间形成细腻反差,俨然一座移动的“海上头等舱”。

“近10年,我们坚持将每年营业收入的6%以上投入研发。”冷学华直言,“没有持续的高强度研发,很难在这个行业站稳脚跟。”

南洋船舶同样把“重注”押在技术上。“经过多轮次优化设计和水动力CFD分析,我们对船型持续优化提升,实现总体阻力的最优化。”朱继雷表示,南洋船舶现有授权专利338项,支撑开发大幅度降低碳排放的双燃料“小灵便”散货船,以巩固其在细分领域的绝对优势。

南洋船舶制造的40500DWT敞口型节能环保散货船。

江门航通更在三大业务协同发展中,练就了研发硬实力——在“湾区伶仃”号建造中,攻克了高强钢焊接变形控制难题;在深中通道项目,自主研发全球最大智能台车编组,实现8万吨沉管的精准移动;在各类特种船舶制造中,不断优化动力系统、智能控制系统等关键技术。

以“湾区伶仃”号为例,这艘钢铁“牧鱼人”拥有由高强钢打造的“轻量化骨骼”,能在12级台风中稳如磐石。面对复杂的弧形船体,建设者像“船舶裁缝”般精准焊接,确保了船身每处“关节”都坚实可靠。

5月27日,全球首艘自航式水体自然交换型养殖工船“湾区伶仃”号在江门崖门水道成功下水。南方+记者 杨兴乐 摄

它更是一名“海洋导航家”,搭载北斗与GPS双系统,能嗅着海流、追着鱼群自主“游牧”,为鱼儿寻找最舒适的“水体温床”。遍布船身的传感器如同“水下哨兵”,实时监测水质,必要时整船可迁移至更安全的水域。

在非作业时段,它还能变身“海上浮岛乐园”,让游客在星空下枕浪听涛,感受“粮仓”之上的诗与远方。作为“绿色海洋公民”,它借助风能实现能源自给,用清洁电力守护蔚蓝。

产业链下游的威立雅海洋环境工业,则坐拥全球最大的机械化梳式滑道。该公司负责人介绍,这一平台可满足船舶修、造、拆及大型海工结构的制造与下水需求,是广东省三大总装平台之一。例如,江门航通承建的全球最大宽扁浅吃水型半潜驳船“四航永兴”号,就是由它完成总装。

威立雅海洋环境工业建成全球最大机械化梳式滑道,能够满足船舶修、造、拆,以及大型海工结构的制造和上下水。新会区委宣传部供图

“海上新广东”带来新机遇

从“南洋型”散货船驰骋四海,到海星游艇驶向国际,从威立雅海洋环境工业的总装实力到江门航通的“大国重器”,它们或深耕细分市场,或跨界融合反哺,或果断转型出海,展现出强大的韧性与爆发力。

海工“四小虎”均认为:这背后,是江门作为海洋资源大市的历史积淀、产业基础、区位优势、营商环境的有力支撑,更是粤港澳大湾区海洋经济协同发展、错位联动的重要成果。陈建榕也指出,江门有良好政策支持,营商环境优良,且有一批坚守船舶主业、成功转型骨干船企,市场优势凸显。

江门的定位始终清晰。《广东省海洋经济发展“十四五”规划》明确提出,支持在深圳、珠海、中山、江门等地建立智能海洋工程装备研发中心和海工装备测试中心。

基于此,江门发挥制造优势和空间优势,与广深形成互补联动,主动融入珠三角的海工装备产业发展体系。同时,在新会银洲湖区域、台山广海湾区域谋划1.5万亩全省最大的海工装备产业园,重点发展高技术船舶及游艇、海上风电、海洋牧场等产业。

深江合作在持续深化,深圳海斯比海洋科技公司正计划在广海湾建设深海装备制造基地;产业协同亦不断加强,“湾区伶仃”号、“海陵岛一号”、“台山1号”等海工重器均有“江门造”的烙印。

“四航永兴”号是全球最大宽扁浅吃水型半潜驳船。江门航通供图

然而,江门船舶与海工装备产业的发展仍面临不少挑战。首先,产业需进一步优化人才政策,以支持产业的高端化、智能化发展。其次,配套国产比率和技术水平仍有提升空间,部分核心配套设备依赖进口,限制了产业链的完整性和安全性。

这也是横亘在企业面前的难题。陈建榕建议,江门应注重科技创新与产业升级,加强人才培养与引进,探索绿色发展与国际合作。

“我国游艇制造质量不输欧洲,但牵涉到艺术的外观和内装设计仍有差距。”冷学华还指出,“国内虽有完整的上游产业链,可是私人游艇海上旅游等市场条件仍不成熟。”

江门航通则正积极构建“研发—制造—服务”一体化的产业生态闭环。“我们并非简单地造船,而是通过技术创新,致力解决海洋工程领域的实际痛点。”在该公司船舶项目党支部书记贲为宇看来,这既是响应政策导向,也是市场倒逼下的必然选择。

威立雅海洋环境工业负责人也坦言,当前最大的挑战来自激烈的市场竞争、差异化优势的构建以及技术创新的实际落地。为此,公司正积极拓展海洋牧场等新业务,主动参与PCB专业产业园的开发建设。

9月30日,南洋船舶成功签下3艘64500载重吨散货船订单。鉴于该公司以往以建造40500载重吨散货船为主,笔者推测:擅长制造“小灵便”型散货船的南洋船舶,是否正意图打造“双轮”发展新格局?对此,朱继雷给出了肯定的回应。

银洲湖畔,江门仍在“船”奇之路乘风破浪。

文/图:黄绍侦 潘晓晨(除署名外)