科考队员做大载重长航时无人机起飞前的准备。本栏图片均由中山大学提供

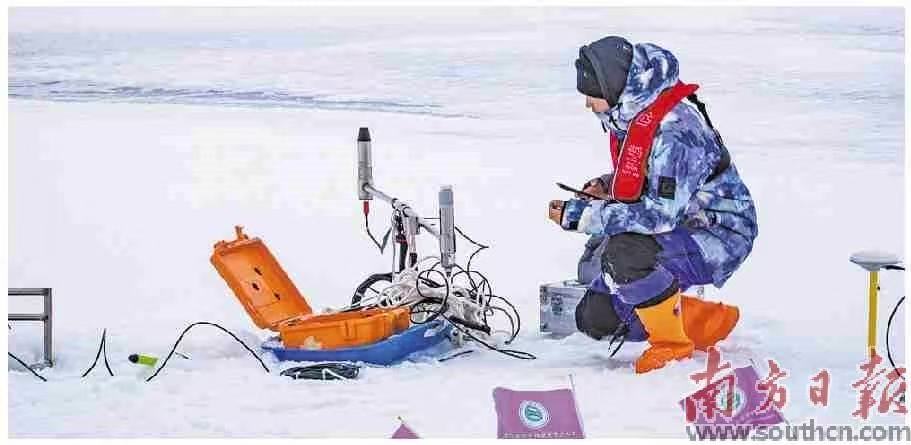

科考队员使用光谱辐射计测量海冰反射特性。

“这是同一天采集的海冰厚度吗?”“导一份最新数据给我”……最近,中山大学遥感科学与技术学院的实验室里,师生们正忙着处理从北冰洋带回的第一手科考资料。

日前,我国高校首艘、国内第三艘具备极地科考能力的破冰船——“中山大学极地”号圆满完成第二次北冰洋科学考察任务,返航广州。

本次科考由自然资源部批准、中山大学牵头组织,来自全国13所高校和科研院所共38名师生参与。

“硬核”装备助力科考

航次首席科学家、中山大学遥感科学与技术学院副院长王天星介绍,此次科考队联合完成了北冰洋“气—冰—海”环境立体综合观测试验以及冰站、大洋站位调查。

过程中,“中山大学极地”号带上的不少“硬核武器”发挥了重要作用。

“我们尝试让机器狗拖曳冰雷达进行自动测线。”中山大学博士生李博说,机器狗在复杂冰面上表现稳定、响应灵敏,使人力负担减轻,数据采集的精度也提高了,帮助队员们高效完成了共5.9公里的雷达测线,收获高质量的第一手海冰厚度数据。

由中山大学自主研发的“极蛙”双运动模式水下机器人也大显身手。该校教授陈卓奇表示,该机器人搭载多类型传感与成像设备,成功完成冰区下潜任务,实现对冰下水文环境与冰体形貌的综合调查。

执行该任务的4名队员均为在读博士生,他们全程参与设备调试、布放操作和数据处理等。“本次任务不仅圆满完成了科考目标,更锻炼了青年科研人员的实践能力。”王天星说。

计划赶不上变化是常态

今年7月,“中山大学极地”号从南沙港出发,航行20多天后进入北极圈,在北极作业一个月,全程历经76天,总航程11852海里。

“回到陆地还感觉在晃。”中山大学副教授叶玉芳说,有些队员是第一次在海上“漂”,起初晕船“晕得饭都吃不下”。然而,极地环境的不确定性才是真正的考验。

“冰情时刻在变,有时提前选好了观测点,到了实地就发现已经不适合了。”王天星回忆,极地天气多变,大风大雾时常打乱工作计划,队员们只能不断调整作业方案。

中国海洋大学博士生王雅文对此也感受深刻。“在第5个冰站,我们发现海冰厚度达1.8米,不得不先使用1.2米的冰钻穿透,再接上延长杆继续作业,非常耗时。”她说,仅钻孔环节就花了40分钟。

计划赶不上变化是常态,这对科考队员的专业水平和应变能力有极高要求。

在开展冰雷达海冰厚度探测时,李博负责冰面雷达测线的布设与数据采集工作。尽管是队伍中唯一“有经验”的学生,他仍备感压力。

“这是我第二次在北极开展海冰现场调查,但冰情与之前大不相同。”李博发现,海冰表面融池的比例显著增加,几乎随处可见大大小小的融池,有些还被积雪覆盖,肉眼极难分辨。一旦有队员踩入融池,冰面被踩塌,不仅测量中断,还有人身安全风险。

怎么办?有经验丰富的教师给李博想了一些“招数”,建议他使用探冰杆等辅助工具,在行进前先探测前方冰层的承重能力,若发现下方是空腔或融池,应立即调整测线路径。在靠近融池边缘作业时,队员们也系上了安全绳,确保一旦发生意外能迅速获得救援。

在大连理工大学教授卢鹏看来,现场解决问题的能力至关重要。他留意到,当测量冰厚度的设备无法安装时,李博便坚持想办法再尝试,最终找到新方案,完成数据采集。

“真实的现场科考和课堂理论讲授完全不同。”王天星说,尽管行动前做足准备,现场仍会出现各种意外,极大锻炼了学生思考和解决问题的能力。

在冰上边科考边直播

“这里太冷了,我们得先搓手取暖,待关节稍微放松、能弯曲,再继续采样。”在白茫茫的北极冰原上,王雅文对着镜头,详细讲解融池水样采取的无菌操作步骤。

穿过镜头,屏幕的另一边是中山大学遥感科学与技术学院的本科新生们。科考队员们组成课程团队,为新生开展“云端”教学。

“这是我国北极科考史上首次面向在校学生开设冰上、船上联动直播课程。”王天星介绍,团队在执行科考任务的同时,结合作业现场特点和学生学习需求,安排了冰站冰芯采样观测、积雪观测以及无人机作业、无人潜器作业等授课内容。

筹备期间,团队不断迭代教学脚本,将专业科考内容转化为新生可理解的教学语言,并反复测试与岸上联通的通信设备,制定了多套信号保障方案。

不过,极端低温、突发暴风雪等给课程推进带来了不小挑战。科考队为此想了不少办法:给设备加装保温套,并备好备用电源;实时评估冰面安全,及时选定新的观测区域……

最终,这场在冰天雪地里“边走边讲”的直播课顺利进行,将北极科考的真实场景和科学原理生动呈现在大洋彼岸的新生眼前。

新生们十分兴奋,在课上踊跃提问。不少人对其中一个问题印象深刻:“为什么卫星可以拍到北极,我们还要去北极科考?”

“卫星和现场科考都是认识极地的重要手段。”王天星笑着说,卫星观测范围较大但需要地面真实性检验,现场科考虽然能获得地表观测数据的“真值”,但科考范围较有限,“二者缺一不可,多方式结合才有可能把极地了解清楚”。

科考船舶靠岸,但探索远未结束。目前,科考队马不停蹄,正在全面梳理和分析来自北极的宝贵数据,启动新一轮科研攻关。

南方日报记者 姚昱旸 通讯员 曹宁