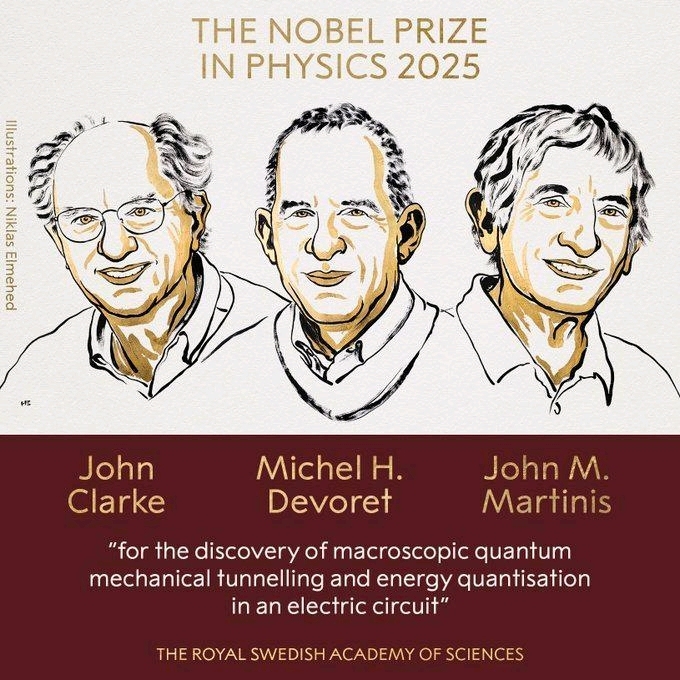

北京时间10月7日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷特和约翰·M·马蒂尼斯,以表彰其“在电路中发现宏观量子力学隧穿和能量量子化”。

今年恰逢量子力学诞生100周年。三位获奖者的突破性贡献在于,他们通过精巧的实验设计,让通常只在微观世界出现的量子行为,首次在宏观尺度的电路中通过精密测量得以清晰呈现,为量子力学从理论走向实际观测打开了新窗口。

在宏观世界中上演“穿墙术”

在《聊斋志异》的《崂山道士》篇目中,自幼仰慕道家法术的书生王七上崂山学道,终于学到了心心念念的穿墙术。师傅叮嘱他,此法只能用于正途,且必须心无杂念。回家后,王七想向妻子炫耀,结果一头撞在墙上,穿墙术失灵了。

2025年诺贝尔物理学奖,正是颁给了量子世界中的“穿墙术”(以及随之而来的能量量子化现象)。

在量子世界里,像电子这样的微观粒子之所以能“穿墙”,根本原因在于其波动性。在量子力学中,粒子不像我们生活中看到的小球一般有确定位置,而更像一团弥漫在空间的“概率云”。

在宏观世界中,一个小球遇到一面墙,就会被挡下来;而在量子世界里,当一团“概率云”遇到一堵能量构成的“墙”(物理学家称之为“势垒”)时,即使其能量低于势垒高度,它的概率波也不会在势垒前瞬间降为零,而是会指数衰减,但仍有一部分会渗透到势垒另一侧。

这种“量子穿墙”的现象,以往只能在微观粒子世界中观测到。而三位科学家的突破性工作,正是让这类量子行为首次在肉眼可见的电路中显现出来。

在1984年至1985年间,他们利用超导材料构建出一种特殊电路,在两个超导元件间夹入纳米级绝缘层,形成“约瑟夫森结”。该结构由超导材料和绝缘体组成,能使电流无阻传输,更重要的是,整个电路中的电荷表现出统一的“宏观粒子”特性。

实验发现,系统起初处于零电压状态,电流流动却不产生电压,像被一堵无形的能量墙困住。但随后,系统会通过量子隧穿效应突然“跃出”这种状态,产生可测的电压跃变——这正是在宏观尺度上捕捉到的量子穿墙证据。

研究还证实,该宏观系统的能量变化并非连续,而是呈现出一份一份的量子化特征,与量子力学理论预言完全吻合。

为下一代量子技术奠定基础

既然组成我的粒子有穿墙的可能,那我整个人是不是也有可能穿墙呢?答案是:理论上有可能,但概率极低。

整个人穿墙,需要人体全身所有数不清的粒子在同一瞬间协同隧穿,这个概率小到什么地步?需要等待它发生的时间,可能远远超过宇宙的年龄。

所以,在日常生活中,我们可以放心地靠墙休息。

宏观穿墙虽然难以实现,但量子隧穿其实无处不在。

比如,太阳内部的核聚变需要氢原子核克服巨大的电磁斥力才能靠近合并。在经典理论下,太阳核心的温度不足以提供足够能量;科学家们认为,正是量子隧穿效应让氢核有机会“穿越”能量壁垒,使聚变得以持续,让太阳能持续发光发热。

量子隧穿现象本身早已应用于技术领域,例如,我们现在使用的手机、U盘等设备中用到的闪存芯片,正是利用量子隧穿原理让电子穿过极薄的绝缘层来存储数据(但利用的是福勒-诺德海姆隧穿机制)。

而本次获奖成果所揭示的宏观量子隧穿,则为下一代量子技术——包括量子加密、量子计算与量子传感——奠定了重要的实验基础。

南方+记者 钟哲