编者按:杏林济世三春暖,师道润物细无声。在中山一院115载峥嵘岁月里,一代代名师以仁心为灯、以医术为炬,照亮医学之路,更点亮无数后辈的医学理想。在建院115周年之际,中山一院特别推出“致敬名师・薪火相传”系列专题,以文为舟、以字为桨,回望名师名家睿智深邃的育人之道,追忆那些沉淀在光阴里的谆谆教诲,再现中山医跨越世纪、薪火相传的师道精神。

余斌杰,1931年10月出生,广东新会人。1955年毕业于华南医学院医疗系。中山大学附属第一医院教授、博士生导师,曾任内科主任。1980年以来主要科研成果有:广州地区42789人口的糖尿病患病率调查,胰岛β细胞功能临床研究,糖尿病综合研究及糖化血红蛋白A1和A1 c测定,胰岛血糖素放射免疫分析研究,糖尿病微血管病变发病机理研究,第二代磺脲类降糖药的作用机理及临床研究等。先后获卫生部科技成果奖甲等奖1项、科学技术进步奖三等奖1项;中国人民解放军总后勤部科技成果奖二等奖2项;广东省科委科技成果奖三等奖1项;广东省医药卫生科技进步奖二等奖1项、三等奖1项;广东省高等教育局科技成果奖二等奖1项、三等奖1项。先后发表糖尿病及其他内分泌代谢等有关论文100余篇,参加编写《内科学》等书。2009年获中华医学会糖尿病学分会终身成就奖。

讲述人:肖海鹏,中山一院院长,内分泌内科首席专家,二级教授、主任医师、博士生导师。

讲述人:李延兵,中山一院内分泌内科主任,二级教授、主任医师、博士生导师、博士后合作导师。

毕生心血铸就学术丰碑,崇高医德守护生命之光。余斌杰是深耕内分泌代谢领域数十载的医学大家,他对医学的赤诚、对学术的执着、对学生的垂范、对病患的仁爱,成为一代代医者心中的精神丰碑。

在中山一院建院115周年之际,余斌杰的学生肖海鹏、李延兵深情讲述了与恩师之间的师生故事,展现了他的大医风范,激励年轻医者砥砺前行。

创建华南地区规模最大的内分泌实验室

1957年,余斌杰协助我国著名内分泌代谢疾病专家周寿恺教授,在中山一院成立了内分泌科和内分泌实验室,成为当时华南地区规模最大、全国较早建立的内分泌检验实验室之一。

党的十一届三中全会召开以后,中国科学事业迎来复苏与发展的黄金时代。在改革开放的浪潮中,医学科研领域焕发出前所未有的生机与活力。肖海鹏回忆,“当时的内分泌科非常强调实验室的科研能力,尤其是胰岛素的放射免疫测定技术,这在同期国内其他实验室中极为少见。内分泌疾病本质上是激素平衡的失调,唯有通过高精度的激素检测,才能揭示疾病本质。”1980年,余斌杰与内分泌专家严棠、黄葆钧教授一起成立了广州地区糖尿病调查协作组,对广州四万余人口的糖尿病患病率进行了调查,为糖尿病防治研究提供了依据。

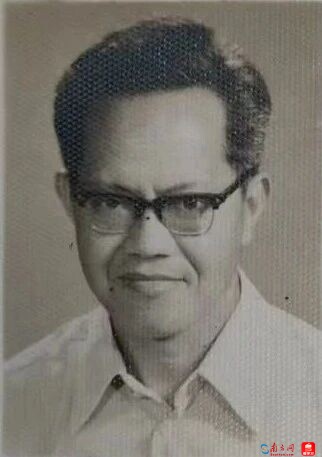

余斌杰(1979年)

除了糖尿病,余斌杰另一个主要研究方向是甲状腺功能亢进症。1979年,他和黄葆钧教授、符名潮教授开始招收内分泌专业研究生,指导招收的第一个研究生冷松对自身免疫性甲状腺疾病进行探讨,完成了《Graves氏病患者血清甲状腺刺激免疫球蛋白的测定及其在临床上的意义》一文。此项研究采用创新改良的甲状腺自身抗体检测方法,证实了国外甲状腺疾病研究的最新发现,填补了国内相关研究领域的空白。这篇论文获得了1982年广东省研究生最佳论文奖,发表在国内顶尖专业杂志《中华医学杂志》英文版。

当科研工作蒸蒸日上之时,余斌杰的合作伙伴相继出国,他坚定地说:“我们的事业在祖国。”他的医学造诣,深植于六十余载的临床实践。在国内对甲亢、糖尿病了解尚缺的时期,余斌杰带领中山医内分泌科扎实打下了临床检验的基础,开展了众多走在学术前沿的科研项目,照亮了内分泌研究的前路。

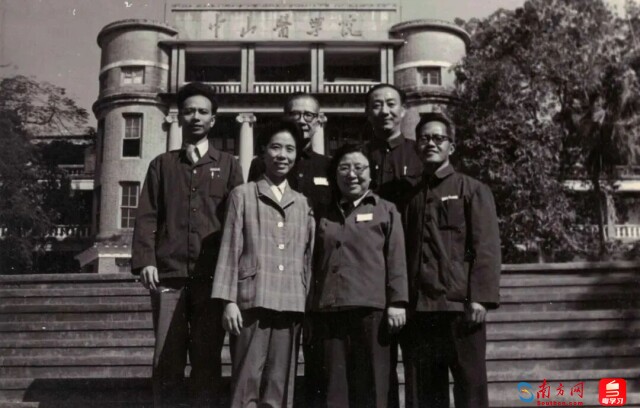

余斌杰(前排右一)与同事在中山医红楼前合影

患者记录堪称“教科书级”

在同事和学生们眼中,余斌杰是一位始终坚守在临床一线的“特殊”主任。即便身体不适,他依然坚持工作。李延兵动情地回忆道:“余教授患有哮喘,却依然每天坚持爬楼,准时参加住院医师的早交班,全面了解大内科的病情变化和会诊情况,及时发现问题、解决问题。”

对于疑难重症病人,余斌杰亲自查房。在查房过程中,他从不依赖简单的仪器报告,而是坚持病情亲自问、检查亲自做,并结合实验室检查结果与团队深入分析,最终给出极具指导性的诊断和治疗方案。

余斌杰(左三)与内科住院总晨会交班

“每一个病人都是一本教科书。”李延兵表示,这是余斌杰常挂在嘴边的话。正是秉持着这一理念,他以严谨的态度对待每一位患者。正是这种态度,使他能洞察秋毫,在医学道路上持续精进。

在内分泌领域,尤其是垂体、肾上腺等部位复杂疾病的诊疗上,余斌杰展现出了“侦探”般的临床思维。李延兵表示,在辅助检查手段极为有限的年代,诊断很大程度上依赖于医生的临床推理能力。余斌杰善于从激素水平的变化、细微的临床表现中寻找蛛丝马迹,通过严密的逻辑推论来判断病变的性质和部位。这种在艰苦条件下锤炼出的深厚临床功底,为无数疑难杂症患者带来了精准治疗的希望。

无论患者病情轻重、身份高低,余斌杰皆一视同仁,对他们进行细致入微的诊查。他看诊一位患者至少半小时,诊查时耐心倾听患者陈述,问诊详尽、查体细致,病历书写一丝不苟,每例门诊病历的记录都堪称“教科书级”的规范与详尽,这背后是余斌杰对患者健康的高度负责。

要求学生恪守“三基三严”准则

作为内分泌学领域的专家,余斌杰曾参与第一版内科学教材编写,与上海专家邝安堃 、陈家伦等共同铸就经典。他将培养优秀医学人才视为毕生使命,一直以严谨的治学态度、深厚的学术功底和崇高的医德修养,潜移默化地影响着一批又一批学生。他要求学生恪守“三基三严”准则(基础理论、基本知识、基本技能,严格要求、严谨态度、严肃作风),注重培养学生的临床思维能力和独立解决问题的能力。

余斌杰注重临床与科研并重,秉承“两栖医生”的培养理念。作为他的“关门弟子”,肖海鹏回忆道:“我是余斌杰教授最后一个博士生。他指导学生时,总是鼓励我们自主探索,而非被动执行。他亲自指导论文,连标点符号都严格把关,这种严谨与尽心尽力,让我终生受益。”

余斌杰(前排左四)与他的部分学生欢度教师节

在学术资源相对稀缺的年代,余斌杰甘当人梯,不遗余力地为年轻医学生创造发展机遇。他主动将国际学术交流、重要科研项目等宝贵机会让给学生,助力他们成长。他慧眼识才,善于发掘学生的潜力,曾力荐当时还是主治医生的肖海鹏担任广东省内分泌学会委员,这种提携的胆识与胸襟,在学界传为佳话。余斌杰先后培养了1名博士后、7名博士研究生和18名硕士研究生,“如今,他培养的学生已成为医疗骨干或学科带头人,遍布国内外知名医疗机构。”肖海鹏说道。

对于学生而言,余斌杰不仅是学术上的严师,更是生活中的慈父。他没有儿女,便将学生们视如己出。“他对我们说,早已把我们当儿女。”李延兵表示,恩师和师母经常邀请学生们到家里吃饭,让他们感受到家庭的温暖。

“他的品格比学术成就更珍贵”

余斌杰更令人敬仰的是他清正廉洁的品格。他一生坚守原则,即便是学生聊表心意的茶叶,也坚持原样退回。这份“不近人情”的坚持,源于他对医学纯粹性的执着守护。肖海鹏对此感慨道:“他从未吃过病人一餐饭,他的品格是比学术成就更珍贵的精神财富。”

余斌杰

“如今,面对医疗领域层出不穷的时代楷模——援疆援外的医疗先锋、全国优秀共产党员、抗疫英雄等,我们更需铭记老一辈医学家的奠基之功。正是他们的开拓与坚守,为后辈树立了榜样。”肖海鹏表示,希望通过讲述余斌杰等一批医学大家的故事,让年轻医生理解,医德与学术的融合,才是医学的本质。

在学生们看来,余斌杰在从医生涯中完美诠释了“大医精诚”与“仁师风范”。他既是医术精湛、孜孜不倦探索医学真相的科学家,也是倾囊相授、甘为人梯的教育家,更是心怀大爱、视患如亲的杏林楷模。

医学的进步不仅是技术的突破,更是精神的传承。余斌杰的医学精神已为我们指明方向:以仁心为舵,以精术为帆,方能抵达医者使命的彼岸。愿这份精神薪火,代代相传,指引医学前行之路。

南方网、粤学习记者 陈婕